虫歯は健康を脅かす沈黙の敵

虫歯は単なる口内の問題ではなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。放置すれば、歯周病や内臓疾患を引き起こすこともあり、知らぬ間に健康リスクを高めています。この記事では、虫歯が及ぼす影響とその予防策について詳しく解説します。日々のケアで健康を守る方法を知り、全身の健康を支える大切さを改めて見つめ直しましょう。

【目次】

- 虫歯の進行が体に与える影響

2. 虫歯による口臭のメカニズム

3. 放置すると起こる歯周病との関係

4. 虫歯が引き起こす全身疾患のリスク

5. 痛みがなくても注意すべき初期症状

6. 虫歯菌が及ぼす子供への影響

7. 妊娠中に虫歯を予防する方法

8. 健康な歯を保つための予防策

9. 虫歯を早期発見するポイント

10. 虫歯治療を怠ると起こる最悪のケース

1. 虫歯の進行が体に与える影響

虫歯は歯の表面だけの問題ではなく、進行するにつれて体全体に影響を及ぼす可能性があります。このセクションでは、虫歯の進行が歯や全身にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

1-1 虫歯の進行と歯の健康への影響

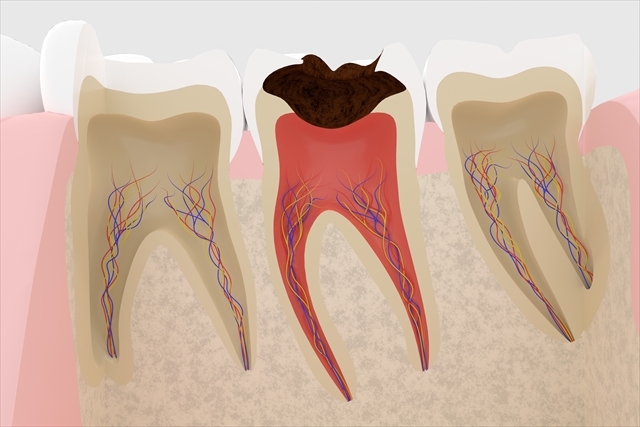

歯はエナメル質、象牙質、歯髄の3層構造でできており、虫歯はこれらの層を徐々に侵食していきます。初期段階では目立った症状がないため気づきにくいですが、進行すると痛みや機能低下を引き起こします。

まず、エナメル質が侵されると、歯の表面に白い斑点が現れることがあります。この段階で対処しないと虫歯が象牙質に達し、冷たいものや甘いものに対する痛みが生じます。さらに歯髄にまで達する場合、強い痛みを伴い、歯が脆くなり抜歯が必要になるケースもあります。

咀嚼機能の低下も見逃せません。虫歯が進行すると硬い食べ物が噛みづらくなり、栄養バランスの乱れにつながることがあります。さらに片側の歯だけを使う癖がつくことで、顎関節に負担をかける可能性も高まります。

1-2 虫歯による炎症と体への悪影響

虫歯が進行することで歯茎や歯の根元に炎症が起こり、膿が溜まることがあります。この膿は歯根嚢胞と呼ばれ、腫れや痛みの原因となります。さらに、これが悪化すると周囲の組織に感染が広がるリスクがあります。

虫歯菌が血流に乗ることで、心臓や腎臓、関節などに感染が広がることもあります。特に免疫力が低い場合、心内膜炎や腎炎といった全身疾患を引き起こす可能性が高まります。このような疾患は放置すると生命に関わる重大な問題となるため、早期の治療が重要です。

1-3 虫歯が精神的な健康に与える影響

虫歯の痛みは慢性的なストレスの原因となります。特に夜間に痛みが生じると睡眠の質が低下し、日中の集中力や活力にも悪影響を及ぼします。これにより仕事や学業への影響も避けられません。

さらに、虫歯が進行すると歯の見た目が損なわれることがあります。歯の変色や欠けた部分が目立つと、人前で笑うことをためらうようになり、社会的な活動に消極的になる可能性があります。このような心理的負担が積み重なると、自尊心の低下やうつ状態に陥るリスクも考えられます。

1-4 成長期の子供に与える影響

成長期の子供が虫歯を放置すると、咀嚼機能が低下し、必要な栄養素を十分に摂取できなくなることがあります。これにより、体の成長や発達に影響を与えることがあります。

また、乳歯が虫歯になると、その下に生えてくる永久歯にも影響を与える可能性があります。乳歯が失われることで、永久歯が正しい位置に生えず、歯並びが悪くなるリスクが高まります。このような場合、後々矯正治療が必要になることも珍しくありません。

2. 虫歯による口臭のメカニズム

口臭は多くの人が気にする問題の一つですが、虫歯が原因となることも少なくありません。このセクションでは、虫歯が口臭を引き起こす仕組みを詳しく解説します。

2-1 虫歯が引き起こす口臭の直接的な原因

虫歯が進行するにつれ、口臭の原因となる以下のような要因が生じます。

虫歯菌の増殖と代謝物

虫歯は主にミュータンス菌などの虫歯菌が酸を生成し、歯を溶かすことで進行します。この過程で、虫歯菌が糖分を分解して発生させる代謝物が不快な臭いの原因となります。特に、進行した虫歯では菌の活動が活発になり、臭いも強くなる傾向があります。

腐敗した歯の組織

虫歯が歯の内部にまで達すると、歯の組織が腐敗します。この腐敗した組織は独特の悪臭を放ち、口臭の大きな要因となります。腐敗物が歯の隙間や神経内に溜まると臭いが持続するため、口腔内の不快感が増します。

2-2 虫歯と歯周病の関連性による口臭

虫歯が進行すると、歯周病を引き起こすリスクも高まります。この2つの症状が重なることで、口臭がさらに悪化することがあります。

歯茎の炎症による臭い

虫歯が原因で歯茎が炎症を起こすと、歯周ポケットが深くなり、その中で細菌が増殖します。これにより、硫黄化合物を含むガスが発生し、強い口臭を引き起こします。特に、プラークや歯石が溜まると臭いが悪化します。

膿の蓄積による口臭

歯周病が進行すると、膿が溜まることがあります。この膿は腐敗臭の原因となり、強烈な口臭を伴うことがあります。膿が歯茎から漏れ出すと、その臭いが口全体に広がり、周囲にも不快感を与える場合があります。

2-3 口腔内の乾燥と虫歯による影響

口腔内の乾燥も、虫歯による口臭を悪化させる要因の一つです。

唾液不足と臭いの悪化

唾液は口腔内を洗浄し、細菌の増殖を抑える役割を持っています。しかし、虫歯が進行して痛みがある場合、飲水量が減少することがあります。その結果、口腔内が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなり、臭いが強くなることがあります。

治療中の影響

虫歯治療中の場合、仮詰め材や治療中の歯が臭いの原因となることもあります。特に治療が長引く場合、適切な口腔ケアを怠ると臭いが悪化する可能性があります。

2-4 虫歯が原因の口臭を防ぐためのポイント

虫歯による口臭を防ぐためには、早期の対策が重要です。

虫歯の早期発見と治療

虫歯を放置せず、早期に治療を受けることで、口臭を未然に防ぐことができます。特に進行した虫歯は口臭の原因になりやすいため、定期的な歯科検診を欠かさず受けることが大切です。

適切な口腔ケア

ブラッシングやデンタルフロスを使用して、虫歯菌の繁殖を抑えることが効果的です。また、舌苔(ぜったい)が口臭の原因となる場合もあるため、舌の清掃も行うことが望ましいです。

3. 放置すると起こる歯周病との関係

虫歯を放置することで歯だけでなく歯茎や周囲の組織に影響を及ぼし、歯周病を引き起こすリスクが高まります。歯周病は口腔内の問題にとどまらず、全身の健康にも深刻な影響を与える可能性があります。このセクションでは、虫歯と歯周病の関係について詳しく解説します。

3-1 虫歯と歯周病のつながり

虫歯が歯周病を引き起こすメカニズム

虫歯が進行すると、歯の神経に近い部分まで細菌が入り込みます。この状態が続くと、細菌が歯の根元や歯茎の周辺に広がり、炎症を引き起こします。この炎症が慢性化することで、歯茎の腫れや出血といった歯周病の初期症状が現れます。

さらに、虫歯の放置によって歯の表面が損傷すると、食べ物のカスや細菌が溜まりやすくなります。これによりプラーク(歯垢)が蓄積し、歯茎の境目に炎症を引き起こします。この状態を治療せずに放置すると、歯周ポケットが深くなり、歯周病が悪化します。

初期段階での見逃しが招くリスク

虫歯と歯周病は初期段階での症状が軽微であるため、見逃されがちです。しかし、放置することで症状は次第に進行し、歯周病が歯を支える骨(歯槽骨)にまで影響を及ぼすことがあります。これにより、歯がぐらつく、あるいは最終的に抜け落ちるリスクが高まります。

3-2 歯周病が引き起こす全身への影響

歯周病による慢性炎症と全身疾患

歯周病は口腔内だけの問題にとどまりません。歯周ポケット内の細菌やその毒素が血流に入り込むことで、全身に影響を及ぼします。特に、歯周病と心血管疾患、糖尿病、早産との関連が多くの研究で報告されています。

例えば、歯周病による慢性炎症が血管内壁に影響を与えることで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることが分かっています。また、糖尿病患者は歯周病にかかりやすく、さらに歯周病が糖尿病の血糖値コントロールを悪化させる悪循環が生じる可能性があります。

免疫力低下時のさらなるリスク

歯周病による炎症が慢性化すると、体の免疫力に負担をかけます。その結果、細菌感染に対する抵抗力が低下し、肺炎やその他の感染症にかかりやすくなるリスクが高まります。特に高齢者の場合、誤嚥性肺炎との関連性も指摘されており、歯周病は命に関わる問題となることもあります。

3-3 虫歯を防ぐことで歯周病を予防

虫歯治療と口腔ケアの重要性

虫歯の進行を防ぐことは、歯周病の予防にもつながります。虫歯の治療を早期に行い、歯や歯茎に負担をかけないようにすることが重要です。また、日常的なケアとして適切なブラッシングやデンタルフロスの使用、さらには定期的な歯科検診が欠かせません。

歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることで、プラークや歯石を効果的に除去し、歯周病の発症リスクを軽減することができます。さらに、歯科医師から指導を受けることで、適切なセルフケアの習慣を身につけることができます。

4. 虫歯が引き起こす全身疾患のリスク

虫歯は口内の問題に留まらず、放置すると全身の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。虫歯によって引き起こされる全身疾患のメカニズムやリスクについて詳しく解説します。

4-1 虫歯菌が全身に広がる仕組み

血流を通じた細菌の拡散

虫歯が進行し、歯髄まで細菌が達すると、炎症や感染が発生します。この細菌が血流に乗って全身に広がることで、他の臓器や組織に影響を与えるリスクがあります。特に、免疫力が低下している場合や持病がある場合、細菌が体内で問題を引き起こしやすくなります。

慢性炎症が引き起こすリスク

虫歯菌が引き起こす炎症は局所的なものにとどまらず、慢性炎症として全身に波及する可能性があります。これにより、免疫系が常に活性化される状態となり、全身の健康に悪影響を及ぼします。

4-2 虫歯と関連する全身疾患

心血管疾患への影響

虫歯菌は、動脈硬化や心血管疾患と密接に関連しています。細菌やその毒素が血管の内壁に炎症を引き起こすことで、動脈硬化が進行し、最終的には心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるとされています。特に歯周病菌と虫歯菌の併存が、心血管疾患の発症率をさらに上昇させる要因となります。

糖尿病との悪循環

虫歯や歯周病による慢性炎症が糖尿病に影響を与えることも報告されています。炎症が続くことでインスリン抵抗性が高まり、血糖値のコントロールが難しくなることがあります。また、糖尿病が進行すると免疫力が低下し、さらに虫歯が悪化するという悪循環に陥るリスクがあります。

誤嚥性肺炎のリスク

高齢者に多く見られる誤嚥性肺炎も、虫歯や歯周病が一因となることがあります。虫歯菌が唾液や食物とともに気管に入り込み、肺で炎症を引き起こします。特に介護を受けている高齢者では、口腔ケアの不十分さが誤嚥性肺炎のリスクを高める要因となります。

4-3 虫歯による免疫系への影響

免疫力低下と感染症リスクの増加

虫歯が引き起こす慢性炎症は免疫系に過剰な負担をかけるため、感染症に対する抵抗力が低下する可能性があります。その結果、通常では問題にならないような細菌やウイルスによる感染症が重篤化するリスクが高まります。

リウマチ性疾患への影響

一部の研究では、虫歯菌や歯周病菌が関節リウマチの発症や悪化に関与している可能性が指摘されています。細菌が関節部位で炎症を引き起こし、リウマチ症状を増悪させるというメカニズムが考えられています。

4-4 妊娠と虫歯のリスク

早産や低体重児出産との関連

妊婦が虫歯を放置することで、歯周病菌が血流を通じて胎盤に影響を及ぼし、早産や低体重児の出産リスクが高まるとされています。特に妊娠中はホルモンバランスの変化で歯周病が悪化しやすいため、虫歯の早期治療と予防が重要です。

妊婦特有のリスク管理

妊娠中の免疫力低下によって、虫歯や歯周病が急速に進行することがあります。これを防ぐためには、妊娠初期からの適切な口腔ケアと歯科検診が欠かせません。

5. 痛みがなくても注意すべき初期症状

虫歯の初期段階では、痛みを感じないことがほとんどです。しかし、症状が進行してから気づくと治療が複雑化する場合があります。このセクションでは、痛みがなくても見逃してはいけない虫歯の初期症状について詳しく解説します。

5-1 虫歯の初期症状とは?

歯の表面の変色

虫歯の初期段階では、歯の表面に白い斑点や茶色の変色が見られることがあります。これは、エナメル質が脱灰(カルシウムが失われる現象)している状態です。この段階では痛みがないため、気づかれずに放置されることが多いですが、治療が最も簡単なタイミングです。

冷たいものへの過敏症状

冷たい飲み物や食べ物を摂取したときに軽いしみる感覚を覚えることも初期症状の一つです。これはエナメル質が薄くなり、象牙質が露出し始めた兆候です。しみる感覚は一時的であることが多く、見過ごされがちですが、放置すると症状が悪化します。

5-2 痛みがない虫歯がもたらすリスク

初期段階での見逃しが進行を促進

虫歯は進行性の病気であり、初期症状を見逃すことで進行速度が加速します。例えば、エナメル質の損傷が象牙質にまで広がると、治療に時間と費用がかかるケースが増えます。また、この段階では痛みが現れることも多く、生活に支障をきたします。

隠れた部位で進行する虫歯

歯と歯の間や奥歯の溝など、見えにくい部分に虫歯が発生することがあります。これらの部位は目視だけでは発見が難しいため、症状が出る頃にはかなり進行している場合が少なくありません。定期的な歯科検診による早期発見が重要です。

5-3 初期症状を見逃さないためのポイント

日常のセルフチェック

日常的に歯磨きの際に鏡を使い、歯の状態を観察する習慣をつけましょう。特に変色や歯の形状の変化が見られる場合は、早めに歯科医に相談することをお勧めします。

定期的な歯科検診の重要性

痛みがない状態でも、半年に一度の定期検診を受けることは虫歯の早期発見に繋がります。歯科医は目視やレントゲンを使用して、隠れた虫歯を診断することができます。定期的にプロフェッショナルケアを受けることで、虫歯リスクを大幅に減少させることが可能です。

5-4 予防のためのセルフケア

フッ素配合の歯磨き粉の使用

虫歯の初期段階では、フッ素を含む歯磨き粉が有効です。フッ素はエナメル質を再石灰化し、虫歯の進行を防ぐ働きがあります。特に初期脱灰の状態では、フッ素ケアが効果的です。

正しいブラッシング方法

歯磨きは、歯と歯茎の境目を意識して行うことが重要です。虫歯ができやすい奥歯や歯間も丁寧にブラッシングしましょう。また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間の汚れを除去できます。

6. 虫歯菌が及ぼす子供への影響

子供の虫歯は単に歯が痛むだけではなく、全身の健康や成長にも影響を及ぼすことがあります。また、虫歯菌は親から子供に感染するリスクがあり、早期の予防が重要です。このセクションでは、虫歯菌が子供に及ぼす影響について詳しく解説します。

6-1 親から子供への虫歯菌の感染

唾液を通じた感染のリスク

虫歯菌(主にミュータンス菌)は唾液を介して感染します。例えば、親が子供のスプーンを共有したり、親が口にした箸で子供に食べ物を与えたりすることで、虫歯菌が子供の口に移る可能性があります。このような感染は、特に子供が乳歯を生え始めた頃に起こりやすいとされています。

早期感染がもたらすリスク

子供が早い段階で虫歯菌に感染すると、乳歯だけでなく将来的な永久歯にも影響を及ぼすことがあります。乳歯の虫歯が進行すると、その下で成長中の永久歯に悪影響を与え、歯の発育や歯並びに問題が生じる可能性があります。

6-2 虫歯が成長に与える影響

咀嚼機能の低下による栄養不足

虫歯が進行すると、硬い食べ物を噛むのが困難になります。その結果、食事内容が偏りがちになり、栄養不足を引き起こすことがあります。特に成長期の子供にとっては、十分な栄養を摂取できないことが身体的発育に影響を及ぼす可能性があります。

集中力や学業への悪影響

虫歯の痛みは子供の集中力を低下させ、学校での学習や日常生活に支障をきたすことがあります。また、睡眠時に痛みがある場合、睡眠の質が悪化し、日中の活動にも悪影響を及ぼします。

6-3 子供の虫歯を予防する方法

正しい歯磨き習慣の確立

子供が小さいうちから正しい歯磨き習慣を身につけることが重要です。親が一緒に歯磨きを行い、磨き残しがないよう仕上げ磨きをすることで、虫歯菌の増殖を防ぐことができます。フッ素配合の歯磨き粉を使用することも効果的です。

定期的な歯科検診の受診

子供の歯科検診は、虫歯の早期発見に役立ちます。子供の歯の状態を定期的にチェックし、必要に応じてプロフェッショナルケアを受けることで、虫歯リスクを大幅に軽減できます。

7. 妊娠中に虫歯を予防する方法

妊娠中はホルモンバランスの変化や体調の影響で虫歯ができやすい状態になるため、口腔ケアが非常に重要です。このセクションでは、妊娠中に虫歯を予防する具体的な方法について詳しく解説します。

7-1 妊娠中の口腔内の変化

ホルモンバランスの変化が歯茎に与える影響

妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、歯茎が炎症を起こしやすくなります。この「妊娠性歯肉炎」は、放置すると歯周病や虫歯につながる可能性があります。特に歯茎が赤く腫れたり、出血しやすくなる場合は要注意です。

つわりによる口腔ケアの困難

つわりによって歯磨きが辛くなることもあります。また、嘔吐が頻繁に起こる場合、胃酸が歯に触れることでエナメル質が弱くなり、虫歯になりやすい状態になります。

7-2 妊娠中の虫歯予防方法

正しい歯磨きの実践

妊娠中でも、1日2回以上の歯磨きを徹底することが基本です。つわりで歯磨きが難しい場合は、無理をせずにフッ素配合のマウスウォッシュやうがいを活用するのがおすすめです。また、歯茎を刺激しすぎないように柔らかい歯ブラシを選ぶと効果的です。

食生活の見直し

虫歯菌は糖分をエサにして酸を生み出します。妊娠中の間食は避けられないことも多いですが、チョコレートやクッキーなどの甘い食品を摂取した後は水で口をゆすぐ習慣をつけましょう。代わりに、チーズやナッツなど虫歯になりにくい食品を選ぶことも有効です。

7-3 妊娠中の歯科検診の重要性

安全に受診できる時期

妊娠中の歯科検診は、妊娠中期(16週~27週)が最も適しているとされています。この時期はつわりが落ち着いており、治療による体への負担も少ないためです。妊娠前に歯科検診を受けるのが理想ですが、妊娠中も無理なく受診しましょう。

歯科医師への事前相談

妊娠中であることを歯科医師に伝えることで、必要に応じてレントゲンの使用を避けたり、安全な治療方法を選択してもらえます。また、妊娠期に適したケア方法についてアドバイスを受けることができます。

7-4 フッ素ケアの活用

フッ素配合歯磨き粉の使用

フッ素は虫歯予防に効果的な成分です。妊娠中でも使用できるフッ素配合の歯磨き粉を選び、毎日のケアに取り入れましょう。歯の再石灰化を促し、酸によるダメージから歯を守る働きがあります。

プロフェッショナルケアの利用

歯科医院でのフッ素塗布やクリーニングも虫歯予防に効果的です。妊娠中でも受けられる施術が多いため、定期的に相談してみましょう。

8. 健康な歯を保つための予防策

健康な歯を保つことは、日々の生活の質を向上させるだけでなく、全身の健康を守るためにも欠かせません。この記事では、虫歯や歯周病の予防に役立つ具体的な方法について詳しく解説します。

8-1 日常的なケアの重要性

正しいブラッシング方法

歯磨きは虫歯予防の基本です。ただし、適切な方法で行わなければ効果が半減してしまいます。ポイントは、歯と歯茎の境目を意識して磨くことです。また、力を入れすぎず、優しく円を描くようにブラッシングすることが重要です。

歯ブラシは毛先が広がってきたら新しいものに交換しましょう。さらに、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して、歯と歯の間の汚れをしっかり除去することも忘れないでください。

フッ素配合歯磨き粉の活用

フッ素は歯のエナメル質を強化し、虫歯の発生を防ぐ効果があります。日常的にフッ素配合の歯磨き粉を使用することで、再石灰化を促進し、初期段階の虫歯を防ぐことが可能です。

8-2 食生活の見直し

糖分の摂取をコントロール

糖分は虫歯菌のエサとなり、酸を作り出して歯を溶かします。特に、間食や清涼飲料水などで頻繁に糖分を摂取することは虫歯のリスクを高めます。食事は規則正しく摂り、間食の回数を減らすよう心がけましょう。

唾液の分泌を促す食品

唾液は口内を洗浄し、酸性環境を中和する働きを持っています。例えば、噛み応えのある食品(生野菜や果物など)を積極的に摂ることで唾液の分泌が促進され、虫歯予防につながります。また、水をこまめに飲むことも効果的です。

8-3 プロフェッショナルケアの活用

定期的な歯科検診

虫歯や歯周病を早期に発見し、適切な治療を行うためには、半年に一度の定期検診が理想的です。歯科医は目視だけでなく、レントゲンや特殊な器具を使用して隠れた虫歯も見つけてくれます。

歯石除去とクリーニング

歯石は自宅のケアでは除去できないため、歯科医院でのクリーニングを定期的に受けることが重要です。プロフェッショナルケアを受けることで、プラークや歯石の蓄積を防ぎ、口内を清潔に保つことができます。

9. 虫歯を早期発見するポイント

虫歯は早期に発見し治療を行うことで進行を防ぎ、健康な歯を保つことができます。この記事では、虫歯を早期発見するための具体的なポイントを解説します。日常的な観察と歯科検診を活用し、虫歯リスクを最小限に抑えましょう。

9-1 自宅でできる虫歯のセルフチェック

歯の表面の変化を観察する

歯の表面に白い斑点や茶色っぽい変色が現れる場合は、虫歯の初期段階の可能性があります。これらの変化は痛みを伴わないことが多いため、歯磨きの際に鏡を使って歯の状態を注意深く観察することが重要です。

冷たいものや甘いものに敏感になる

冷たい飲み物や甘い食べ物を口にしたときにしみる感覚を覚える場合、それは虫歯の兆候かもしれません。特に頻繁にしみる症状が現れる場合は、早めに歯科医に相談することをお勧めします。

9-2 歯科検診での早期発見の重要性

定期検診を受けるメリット

歯科検診では、虫歯の初期段階を目視やレントゲンで正確に診断することができます。特に歯と歯の間や奥歯の溝など、見えにくい部分の虫歯を発見するためには専門的な検査が不可欠です。理想的には、半年に一度の検診を受けることを推奨します。

専門家によるアドバイス

検診時には、虫歯だけでなく歯磨きの方法やケアの不足部分についてもアドバイスを受けられます。これにより、セルフケアを改善し虫歯の再発を防ぐことができます。

9-3 日常的な予防と発見のための習慣

食後の丁寧なブラッシング

食後は歯の表面に汚れが残りやすく、これが虫歯の原因になります。特に寝る前は歯磨きを丁寧に行い、プラークをしっかりと除去しましょう。デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間の汚れも取り除けます。

子供の歯にも注意を払う

子供は虫歯が進行しても痛みを訴えないことが多いため、親が注意深く観察することが重要です。乳歯の状態が悪化すると永久歯にも影響を及ぼすため、早期の対応が欠かせません。

10. 虫歯治療を怠ると起こる最悪のケース

虫歯を放置することで引き起こされるリスクは、口内にとどまらず全身に及ぶことがあります。治療を怠ることで生じる最悪のケースについて具体的に解説します。これを読んで早期の治療の重要性を理解しましょう。

10-1 虫歯の放置がもたらす口内トラブル

歯の喪失

虫歯を放置すると、進行して歯の神経が死んでしまうことがあります。その結果、歯が脆くなり、最終的には抜歯が必要になることも少なくありません。歯を失うと咀嚼機能が低下し、食事の楽しみや栄養摂取に支障をきたします。

歯周病の悪化

虫歯菌が歯茎や周囲の組織に炎症を引き起こすことで歯周病が進行します。これにより歯を支える骨(歯槽骨)が減少し、歯がぐらついたり抜け落ちたりすることがあります。さらに、歯周病は全身疾患との関連も強いため、早期の対策が重要です。

10-2 虫歯が全身に与える影響

細菌感染による重大な疾患

虫歯菌が血流を通じて全身に広がることで、心内膜炎や敗血症などの重篤な病気を引き起こすリスクがあります。特に免疫力が低下している場合には、細菌が心臓や腎臓、関節などに感染し、生命を脅かす事態に発展することもあります。

誤嚥性肺炎のリスク

高齢者においては、虫歯菌や歯周病菌が唾液や食物とともに気管に入り、肺炎を引き起こす可能性があります。このような誤嚥性肺炎は命に関わることが多く、口腔ケアの重要性が指摘されています。

10-3 日常生活への深刻な影響

慢性的な痛みとストレス

虫歯の進行により強い痛みが生じると、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼします。特に夜間の痛みは睡眠の質を低下させ、慢性的な疲労感や集中力の低下を招きます。

対人関係への影響

虫歯を放置すると口臭が発生しやすくなり、対人関係に支障をきたすことがあります。自分自身の印象を損ねる原因にもなりかねないため、口腔内の健康管理は欠かせません。

健康な歯で笑顔を守ろう

虫歯の放置は、予想以上に健康を脅かすリスクを秘めています。この記事で解説した内容を参考に、日々のケアを見直してみてください。定期的な歯科検診と正しいケアが、健康な生活を支える第一歩です。虫歯予防を習慣化し、自分自身と家族の健康を守りましょう。

執筆者

内藤洋平

丘の上歯科醫院 院長

平成16年:愛知学院大学(歯)卒業

IDA(国際デンタルアカデミー)インプラントコース会員

OSG(大山矯正歯科)矯正コース会員

YAGレーザー研究会会員