虫歯予防の基本を知ろう

この記事では、虫歯の原因をしっかり理解し、その予防方法を徹底解説します。虫歯は放置すると健康全体に影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が大切です。虫歯の仕組みや、効果的な予防法を知ることで、歯の健康を守りましょう。特に、日常生活で意識すべきポイントや習慣について詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。【目次】

- 虫歯ができる仕組みを理解しよう

2. 糖分が歯に与える影響とは

3. 唾液が持つ虫歯予防の役割

4. 正しい歯磨き方法を学ぶ重要性

5. デンタルフロスの使い方を解説

6. 定期検診が虫歯予防に効果的な理由

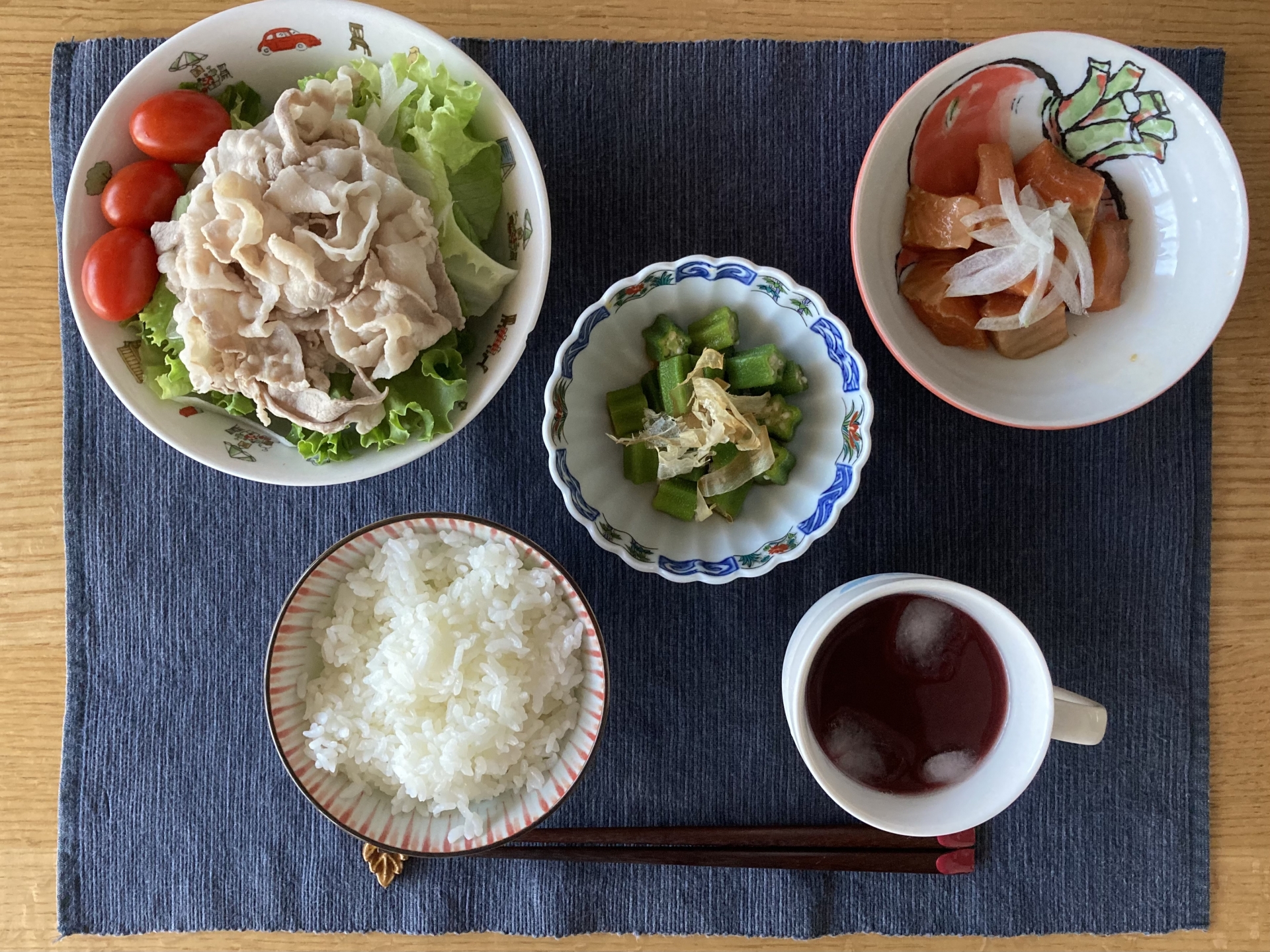

7. 食事の見直しで歯を守る方法

8. 虫歯になりやすい食べ物とは

9. フッ素塗布のメリットとその仕組み

10. 子どもの虫歯予防に役立つ習慣

1. 虫歯ができる仕組みを理解しよう

1-1 虫歯の基本的なメカニズム

プラーク(歯垢)とは

虫歯は、プラークと呼ばれる歯の表面に付着した細菌の塊が原因で発生します。プラークは食べ物のカスや細菌が混ざり合って形成されます。

- プラークは虫歯の主な原因となるミュータンス菌などの細菌が、内部で活動を続ける環境です。

- 食事後約8時間程度で再形成されるため、日々の歯磨きが欠かせません。

酸の作用で歯が溶ける

プラーク内の細菌が糖分を分解して酸を作り出し、その酸が歯のエナメル質を溶かします。このプロセスを脱灰(だっかい)と呼びます。

- 酸がエナメル質を溶かし、歯の表面を徐々に弱くします。

- 初期段階では目に見えない微細な穴ができ、進行すると黒ずみや穴が確認できるようになります。

1-2 虫歯が進行するプロセス

初期虫歯

初期虫歯では、エナメル質が溶け始めるだけで痛みはありません。この段階で治療を怠ると進行します。

- 初期虫歯は「白斑(はくはん)」として歯の表面が白く濁ることがあります。

- フッ素や唾液の働きで、再びエナメル質が強化される可能性もあります。

中期から進行期の虫歯

虫歯が進行すると、象牙質という歯の内部に達し、痛みや冷たいものへの刺激を感じるようになります。

- 象牙質はエナメル質よりも柔らかいため、酸による侵食が早く進みます。

- 最終的に虫歯が歯髄(しずい)に達すると、激しい痛みが発生します。

1-3 虫歯が発生しやすい条件

糖分の多い食生活

甘いものを頻繁に摂取すると、細菌が活動する機会が増えます。

- 砂糖はミュータンス菌のエネルギー源となり、酸を大量に生成します。

- 間食が多いと、口内が酸性に傾く時間が長くなり、虫歯のリスクが高まります。

唾液量の不足

唾液は虫歯を予防する自然の防御機能を持っています。

- 唾液は酸を中和し、歯を再石灰化するためのカルシウムやリンを供給します。

- ストレスや水分不足、加齢などで唾液量が減少すると、虫歯ができやすくなります。

1-4 虫歯を予防する第一歩

日常的なケア

虫歯予防の基本は、プラークをしっかり除去することです。

- 歯と歯の間や歯茎の境目を丁寧に磨くことで、プラークの形成を防ぎます。

- デンタルフロスを活用して、歯ブラシでは届かない隙間をきれいに保つことが重要です。

定期的な歯科検診

定期検診を受けることで、虫歯を早期に発見・治療することができます。

- 歯科医院で行うクリーニングで、歯垢や歯石を徹底的に除去します。

- 歯科医師から生活習慣の改善点をアドバイスしてもらうことで、虫歯のリスクを軽減できます。

2. 糖分が歯に与える影響とは

2-1 糖分が虫歯を引き起こす仕組み

プラーク内の細菌と糖分の関係

糖分は、虫歯の原因となるミュータンス菌などの細菌のエネルギー源です。これらの細菌が糖分を摂取し、酸を生成します。この酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯を引き起こすのです。

- 糖分は細菌が酸を作るための主要な燃料となります。

- 酸は歯の表面を溶かし、初期段階では目に見えない小さな穴を形成します。

酸がエナメル質を溶かすプロセス

プラーク内で生成された酸が歯の表面を溶かすことを**脱灰(だっかい)**と呼びます。この状態が続くと、歯のミネラル成分が失われて虫歯が進行します。

- エナメル質は酸に弱いため、pHが5.5以下になると溶け始めます。

- 酸の影響が長時間続くと、歯が再石灰化する機会を失い、虫歯が進行します。

2-2 糖分の摂取と虫歯リスク

頻繁な糖分摂取がリスクを高める理由

糖分の摂取頻度が高いほど、歯が酸にさらされる時間が長くなります。その結果、歯が修復するチャンスが減少し、虫歯のリスクが急激に高まります。

- 食事や間食ごとに酸が生成され、歯の表面を攻撃します。

- 特に、甘い飲み物やお菓子を頻繁に摂取することは要注意です。

特に注意すべき食品

糖分が多く含まれる食品の中には、虫歯リスクをさらに高めるものがあります。

- 粘着性のある食品。キャラメルやガムなどは歯に長く残りやすく、細菌が活発に活動できる環境を作ります。

- 飲み物。炭酸飲料やジュースなどは液体であるため歯全体に広がりやすく、エナメル質に直接影響を与えます。

2-3 唾液の働きと糖分の影響

唾液が持つ中和作用

唾液は酸を中和する役割を持っており、糖分摂取後の虫歯リスクを軽減します。しかし、唾液が不足していると酸の中和が遅れ、歯が酸にさらされる時間が長くなります。

- 唾液には歯を再石灰化するミネラル成分が含まれています。

- 唾液の分泌量が減少すると、歯の再石灰化が遅れます。

糖分が唾液に与える影響

甘いものを頻繁に摂ると、唾液の分泌が一時的に活発になりますが、その後、口内が乾燥しやすくなることがあります。

- 砂糖入りの飲料や間食の摂取後は、口内環境が酸性に傾きます。

- 水分補給を怠ると、唾液の効果が発揮されにくくなります。

2-4 糖分摂取をコントロールする方法

食事の見直し

糖分摂取の頻度を減らすことが虫歯予防には効果的です。一度に摂取する量を抑えるだけでなく、間食を減らすことも重要です。

- 食事後はなるべく間食を避け、歯を休ませる時間を作りましょう。

- 砂糖を含む食品や飲み物を無糖のものに置き換えることでリスクを軽減できます。

歯磨きのタイミング

糖分を摂取した後は、歯磨きやうがいを行い、酸の作用を早めに抑えることが重要です。

- 食後30分以内に歯磨きをすることで、プラークの形成を防ぎます。

- 水やお茶で口をゆすぐだけでも酸の影響を軽減できます。

3. 唾液が持つ虫歯予防の役割

3-1 唾液の基本的な役割

酸を中和する働き

唾液は、口腔内の酸性環境を中和する働きを持っています。虫歯は酸によって歯のエナメル質が溶けることから始まりますが、唾液が酸性度を緩和することで、このプロセスを遅らせたり防いだりする効果があります。

- 唾液のpHを調整する力により、歯が溶ける(脱灰)の進行を抑制します。

- 酸性から中性に戻るまでの時間を短縮し、虫歯リスクを軽減します。

食べカスや細菌の洗浄

唾液は歯の表面に付着した食べカスや細菌を洗い流す役割も果たします。これにより、虫歯の原因となるプラークの形成を防ぐことができます。

- 唾液は天然の「洗浄液」として機能し、細菌の活動環境を弱めます。

- 特に飲食後に唾液が多く分泌されることで、口内が清潔に保たれます。

3-2 再石灰化のサポート

再石灰化とは?

再石灰化は、唾液中のミネラル(カルシウムやリン)が歯のエナメル質に再付着するプロセスです。この作用によって、脱灰で弱った歯の表面を修復することが可能です。

- 唾液中のミネラル成分が、エナメル質の補強材として働きます。

- 定期的なフッ素塗布と組み合わせることで、再石灰化の効果が高まります。

唾液量が重要な理由

唾液量が多いほど再石灰化が進みやすくなります。特にストレスや水分不足、加齢によって唾液の分泌が減少すると、虫歯のリスクが高まります。

- 唾液が少ないと、歯が酸にさらされる時間が長くなります。

- 日頃から十分な水分を摂取することが、唾液の正常な分泌を保つポイントです。

3-3 唾液分泌を促進する方法

日常生活での工夫

唾液分泌を促すためには、いくつかの簡単な習慣を取り入れることが有効です。

- 水分補給:水やお茶をこまめに摂取し、口腔内を潤すよう心がけましょう。

- よく噛む:ガムや食事中によく噛むことで唾液腺が刺激され、分泌が促進されます。

食生活の見直し

食事内容にも注意を払うことで、唾液分泌をサポートできます。

- 酸性の食品(炭酸飲料や柑橘類)を摂取した後には、すぐに水で口をゆすぐことで酸性環境を中和できます。

- 乳製品(チーズやヨーグルト)は唾液分泌を助け、再石灰化を促進する働きがあります。

3-4 唾液量が減少する場合の対策

ドライマウスのリスク

唾液量が減少すると、口内環境が悪化し、虫歯や歯周病のリスクが増加します。特に高齢者やストレスを抱えた方は唾液分泌が減少しやすいため注意が必要です。

- ドライマウスは、虫歯や口臭の原因にもなるため、早期対策が重要です。

- 医療機関での相談や唾液腺マッサージが有効です。

唾液の代わりになる製品の活用

唾液が不足しがちな場合、市販のマウスウォッシュや保湿ジェルを活用することも効果的です。

- 歯科専用のキシリトール配合のガムやタブレットを利用することで、唾液腺を刺激できます。

- 保湿効果のある口腔ケア製品は、ドライマウス対策に役立ちます。

4. 正しい歯磨き方法を学ぶ重要性

4-1 正しい歯磨きが歯の健康を守る理由

虫歯予防における歯磨きの役割

歯磨きは虫歯予防の基本です。食事や間食の後、歯の表面に付着したプラークをしっかり除去することで、虫歯の原因となる酸の生成を防ぎます。

- プラークの除去:プラーク内の細菌が糖分を分解し、酸を生成します。これが虫歯の原因となります。

- 時間の重要性:食後すぐに歯を磨くことで、酸の作用を最小限に抑えられます。

歯周病予防にも効果的

歯周病は歯茎に炎症を引き起こす病気で、進行すると歯を支える骨にまで影響を及ぼします。正しい歯磨きは、歯茎周辺の細菌を取り除き、健康な歯周環境を保つのに役立ちます。

- 歯茎の健康維持:歯茎と歯の間のプラークを取り除くことが重要です。

- 口臭予防:歯磨きで細菌や食べカスを除去することで、口臭の原因を抑えることができます。

4-2 正しい歯磨き方法とは?

歯ブラシの選び方

適切な歯ブラシを選ぶことが正しい歯磨きの第一歩です。

- ブラシの硬さ:柔らかすぎず硬すぎない「普通」を選びましょう。硬すぎるブラシは歯茎を傷つける可能性があります。

- ヘッドのサイズ:小さいヘッドの歯ブラシは、奥歯や歯茎の裏側など、細かい部分に届きやすいです。

歯磨きの基本的な手順

- 歯ブラシの角度:歯と歯茎の境目に対して45度の角度でブラシを当てます。

- 優しく小刻みに動かす:力を入れすぎず、小刻みな動きでブラシを動かします。

- 各歯を丁寧に磨く:一本一本の歯を意識しながら、全体を均等に磨きます。

4-3 より効果的な歯磨きのポイント

歯磨き粉の使い方

適量の歯磨き粉を使用することが大切です。

- フッ素入り歯磨き粉:フッ素は再石灰化を助け、虫歯予防効果を高めます。

- 適量:大人は約1cm、子どもは米粒大が目安です。

歯磨きの頻度と時間

歯磨きは1日2回、1回あたり最低2分間行うのが理想的です。

- 朝と夜:特に就寝前の歯磨きは重要です。睡眠中は唾液の分泌が減少するため、虫歯リスクが高まります。

- タイマーを使う:歯磨き時間を意識するためにタイマーを活用すると効果的です。

4-4 よくある間違いと注意点

歯磨きでよくある間違い

以下のような間違いをしていると、効果的な歯磨きができません。

- 力を入れすぎる:歯や歯茎を傷つける原因になります。

- 磨き残し:奥歯や歯と歯の間は、特に注意して磨きましょう。

デンタルフロスとの併用

歯ブラシだけでは届かない部分のプラーク除去には、デンタルフロスが効果的です。

- 歯と歯の間の清掃:フロスで隙間の食べカスやプラークを取り除きます。

- 定期的に使用:1日1回、就寝前に取り入れると効果的です。

5. デンタルフロスの使い方を解説

5-1 デンタルフロスの重要性

デンタルフロスが果たす役割

デンタルフロスは、歯ブラシだけでは取り除けない歯と歯の間の汚れを効果的に除去します。歯と歯の間に詰まった食べかすやプラークは虫歯や歯周病の原因になるため、フロスの使用は歯の健康を守る上で欠かせません。

- 隙間の汚れを除去:歯ブラシでは届かない隙間をきれいにします。

- 虫歯と歯周病の予防:フロスの使用で細菌の繁殖を防ぎ、歯茎の健康を維持します。

フロスの種類と選び方

適切なフロスを選ぶことも重要です。

- ワックスタイプ:初心者向けで滑りが良く、使いやすいのが特徴。

- アンワックスタイプ:滑りにくい分、汚れをしっかり絡め取る効果があります。

- フロスピック:持ち手が付いたタイプで、使いやすさが向上します。

5-2 デンタルフロスの正しい使い方

基本的な使用方法

デンタルフロスを正しく使うことで、効果を最大限に引き出せます。

- フロスの長さを確保

約40~50cmのフロスを切り取り、両手の中指に巻き付けます。 - 歯間に挿入

親指と人差し指でフロスをつまみ、歯と歯の間にゆっくり挿入します。 - 汚れを絡め取る

歯に沿わせるようにC字型に曲げ、上下に優しく動かして汚れを絡め取ります。 - 全ての歯間をケア

歯と歯の間すべてを同様の手順で清掃します。一つの歯間ごとにフロスの清潔な部分を使うことを忘れないようにしましょう。

力加減に注意

デンタルフロスを使う際は、力を入れすぎないことが大切です。

- 優しく動かす:強い力で歯茎を傷つけるのを防ぐため、慎重に動かします。

- 無理に挿入しない:狭い歯間では無理に押し込むのではなく、ゆっくり差し込んでください。

5-3 フロスを効果的に使用するためのポイント

1日1回を習慣化する

デンタルフロスの使用は、毎晩の歯磨き後に取り入れるのが理想的です。

- 就寝前が最適:夜間は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前のケアが特に重要です。

- 時間をかけて丁寧に:急がず、各歯間をしっかりケアすることが大切です。

フロス使用時に注意すべき点

以下のポイントを押さえて、効果的なフロスケアを行いましょう。

- 歯茎からの出血:初めてフロスを使う場合や歯茎が炎症を起こしている場合、出血することがあります。数日間使い続けても出血が止まらない場合は歯科医に相談しましょう。

- フロスの破損:フロスが切れる場合は、詰め物や被せ物が原因かもしれません。歯科医に確認することをおすすめします。

5-4 歯科医師によるアドバイスを活用しよう

プロの指導で正しい使い方を学ぶ

デンタルフロスの正しい使用方法は、歯科医師や歯科衛生士に直接教えてもらうのが最も確実です。

- 実演指導:歯科医院では、個々の歯並びに合わせた使い方を実演してもらえます。

- 歯間ケアの重要性:フロスの使用効果を理解し、習慣化を促してくれるアドバイスが得られます。

6. 定期検診が虫歯予防に効果的な理由

6-1 定期検診の目的を知ろう

虫歯の早期発見と早期治療

定期検診の最大のメリットは、虫歯を早期に発見し、進行を食い止められる点です。初期の虫歯であれば、治療が簡単で痛みも少なく済むため、歯へのダメージを最小限に抑えられます。

- 早期治療の重要性:初期虫歯であれば、削らずにフッ素塗布や再石灰化の促進で改善が期待できます。

- 見えにくい場所もチェック:歯と歯の間や歯茎の中など、目視では確認しづらい箇所も診断可能です。

歯周病の予防

定期検診では、虫歯だけでなく歯周病の兆候も確認します。歯茎の腫れや出血など、歯周病の初期症状を見逃さずに対応できます。

- 歯周病の初期対応:歯石除去や歯磨き指導を行うことで、進行を防ぎます。

- 全身の健康にも影響:歯周病は心疾患や糖尿病とも関連があるため、予防が重要です。

6-2 プロによるケアの重要性

歯石やプラークの除去

日常の歯磨きでは取り除けない歯石やプラークを、定期検診で専門のクリーニングを行うことで徹底的に除去できます。

- スケーリングで歯石除去:歯石は家庭でのケアでは取り除けませんが、プロの技術で清掃できます。

- プラークコントロール:虫歯や歯周病の元となるプラークを効率的に取り除きます。

個別に合わせたアドバイス

歯科医師や歯科衛生士によるケアでは、患者一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを受けることができます。

- 歯磨きの改善点:正しいブラッシング方法を具体的に教えてもらえます。

- 食生活の指導:糖分摂取や間食の頻度について改善点を提案してもらえます。

6-3 定期検診を習慣化するコツ

検診の適切な頻度

一般的には3~6か月に1回のペースで定期検診を受けることが推奨されています。個々の虫歯リスクや歯周病の進行状況に応じて頻度を決めましょう。

- リスク別の診察頻度:虫歯になりやすい人や歯周病の治療中の人は、3か月に1回の受診が理想です。

- 子どもと大人の違い:子どもは虫歯の進行が早いため、より頻繁な検診が必要です。

家族で受診を共有

家族みんなで定期検診を受ける習慣をつけると、虫歯予防の意識が高まります。

- 子どもと一緒に通う:親が歯科検診を受ける姿を見せることで、子どもの意欲を高めます。

- チェックリストの活用:歯磨きの習慣や間食の頻度など、検診時に確認してもらうことを共有しましょう。

6-4 定期検診がもたらす長期的なメリット

歯を長く健康に保つ

定期検診を受けることで、自然な歯を長く維持できます。早期治療や予防処置が歯を削らずに済む可能性を高めます。

- 歯の寿命を延ばす:一生涯自分の歯で食事を楽しむための第一歩です。

- 治療費の軽減:進行した虫歯の治療は高額になるため、予防により経済的な負担を軽減できます。

7. 食事の見直しで歯を守る方法

7-1 食事が歯に与える影響

糖分と酸性食品の影響

食事に含まれる糖分や酸性の食品は、虫歯や歯のエナメル質の劣化に直接影響を与えます。

- 糖分の作用:糖分は虫歯の原因となる細菌(ミュータンス菌)のエサとなり、酸を生成します。この酸がエナメル質を溶かし、虫歯の発生を引き起こします。

- 酸性食品の影響:炭酸飲料や柑橘類などの酸性食品は、歯の表面を溶かす「酸蝕症(さんしょくしょう)」を引き起こします。

食事の頻度

間食や夜遅い時間の食事も、歯に負担をかける要因です。

- 頻繁な間食:間食が多いと、口内が酸性になる時間が長くなり、エナメル質の回復が追いつかなくなります。

- 夜食のリスク:唾液の分泌が減少する夜間は、酸が中和されにくいため、虫歯が進行しやすくなります。

7-2 歯を守るための食事改善策

バランスの取れた食事

歯を強くするためには、カルシウムやリンなどのミネラル、ビタミンDを含む食品を積極的に摂ることが重要です。

- カルシウムを含む食品:牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品は、歯や骨の健康を支えます。

- ビタミンDの役割:日光を浴びることで生成されるビタミンDは、カルシウムの吸収を助けます。

酸性食品を避ける工夫

酸性食品を摂取した後は、口をすすいで酸の影響を軽減しましょう。

- 水で口をすすぐ:酸性の飲み物を摂取した後、すぐに歯を磨くのではなく、まず水で口をすすいで中和するのが効果的です。

- 酸性食品の摂取量を調整:柑橘類や酢を使った食品は適量を守り、食後には水を飲む習慣をつけましょう。

7-3 健康な歯を守る飲食習慣

キシリトールの活用

虫歯予防に効果的な成分であるキシリトールを含む食品やガムを取り入れると良いでしょう。

- キシリトールの効果:細菌の活動を抑えるとともに、エナメル質の修復を助ける働きがあります。

- ガムで唾液を促進:キシリトールガムを噛むことで唾液が増え、口内の酸を中和します。

水分補給の重要性

水分補給は、唾液の分泌を促し、口内環境を整える助けになります。

- 常温の水がおすすめ:冷たい水ではなく、常温の水が唾液の分泌をより促します。

- 飲み物の選び方:砂糖を含まない飲料を選び、ジュースや炭酸飲料の摂取を控えましょう。

7-4 家庭でできる簡単な取り組み

食後のケア

食後に歯を磨くことが基本ですが、タイミングも重要です。

- 30分後に歯磨き:酸性食品を摂取した直後は、エナメル質が柔らかくなっているため、30分後に磨くのがベストです。

- 歯間ブラシやフロスの活用:食べ物が歯の間に詰まりやすい人は、フロスや歯間ブラシでしっかりケアしましょう。

親子で取り組む

子どもの歯を守るために、家族全員で食生活を見直すことが効果的です。

- 親が手本を見せる:親が健康的な食事を心がけることで、子どもも自然と意識が高まります。

- 一緒に食事を楽しむ:バランスの取れた食事を家族で楽しみながら、食べ物の選び方を学びましょう。

8. 虫歯になりやすい食べ物とは

8-1 虫歯リスクが高い食品の特徴

糖分を多く含む食品

糖分は虫歯の原因となる細菌(ミュータンス菌)のエサとなり、酸を生成して歯のエナメル質を溶かします。

- 砂糖を多く含む食品:お菓子、チョコレート、キャンディ、ケーキなどは典型的な例です。特に口の中で溶け残りやすいキャラメルやグミはリスクが高いです。

- ジュースや清涼飲料水:炭酸飲料やスポーツドリンクには、大量の砂糖が含まれており、虫歯リスクを増加させます。

粘着性の高い食品

粘着性のある食品は歯にくっつきやすく、細菌が活動する時間が長くなるため、虫歯の原因になりやすいです。

- 乾燥フルーツ:レーズンやドライマンゴーなどは、糖分が濃縮されており歯に付着しやすいです。

- スナック菓子:ポテトチップスやクラッカーも歯に付着しやすく、虫歯リスクを高めます。

8-2 虫歯を引き起こす食品の摂取タイミング

間食の頻度

間食を頻繁に摂ると、口の中が酸性状態になる時間が長くなります。

- 酸性環境の持続:食事や間食のたびに酸が生成され、エナメル質が溶けやすくなります。

- 砂糖の頻回摂取:1日に何度も甘いものを摂る習慣があると、虫歯リスクが格段に上がります。

夜間の食事

夜は唾液の分泌が減少するため、虫歯リスクが高まります。

- 深夜の間食:唾液の作用で酸が中和されにくいため、食べ物が口内に長時間留まることが問題です。

- 歯磨き前後の甘い飲み物:寝る前に糖分を含む飲み物を摂ると、虫歯の原因になりやすいです。

8-3 虫歯になりにくい食品の選び方

歯を強くする食品

虫歯予防には、カルシウムやリンを含む食品が効果的です。

- 乳製品:牛乳やチーズにはカルシウムが豊富に含まれており、歯の再石灰化を助けます。

- 緑黄色野菜:ビタミンAやDを含む野菜は、歯と歯茎の健康をサポートします。

酸を中和する食品

唾液の分泌を促進し、口内を中和する作用のある食品を選びましょう。

- キシリトールガム:細菌の活動を抑え、虫歯の進行を防ぐ効果があります。

- 硬い野菜や果物:リンゴやニンジンなどは、咀嚼によって唾液の分泌を促進します。

8-4 虫歯リスクを減らすための習慣

食後のケア

食後に歯を磨くことで、虫歯リスクを大幅に減らすことができます。

- 30分後に歯磨き:酸性食品や甘いものを食べた後は、エナメル質が弱くなっているため、少し時間を置いて磨くのがベストです。

- フロスや歯間ブラシの活用:歯ブラシでは届きにくい場所をきれいにしましょう。

飲み物の選び方

甘い飲み物ではなく、水やお茶を選ぶことで、虫歯リスクを減らせます。

- 無糖飲料:口内を洗い流し、酸を中和する効果があります。

- 常温の水:冷たい飲み物よりも常温の水の方が、唾液の分泌を促進します。

9. フッ素塗布のメリットとその仕組み

9-1 フッ素塗布の基本的な役割

エナメル質を強化する

フッ素は歯の表面に作用して、エナメル質を強化します。これにより、虫歯菌が生成する酸に対する抵抗力が向上します。

- エナメル質の再石灰化:フッ素はカルシウムやリンと結びつき、溶けたエナメル質を再生します。

- 酸に対する耐性:エナメル質が酸に溶けにくくなり、虫歯の進行を防ぎます。

虫歯菌の活動を抑える

フッ素は虫歯菌の代謝活動を弱め、酸の生成を抑制します。

- 酸の生成量の低下:フッ素が細菌の活動を抑え、酸性の環境を減少させます。

- 菌の繁殖抑制:歯垢内の細菌が増えにくくなる効果があります。

9-2 フッ素塗布の仕組み

フッ素の作用メカニズム

フッ素はエナメル質の再石灰化を促進し、虫歯の予防に寄与します。

- 再石灰化の促進:歯の表面でカルシウムやリン酸を吸着させ、エナメル質の修復を助けます。

- フルオロアパタイトの形成:エナメル質の結晶構造を強化し、虫歯菌に対する耐性を高めます。

フッ素の塗布方法

歯科医院では、以下のような方法でフッ素を歯に塗布します。

- ジェルやペーストの塗布:歯の表面に直接塗り込みます。

- フッ素トレーの使用:専用トレーにフッ素を満たし、歯全体に均等に行き渡らせます。

9-3 フッ素塗布のメリット

虫歯予防効果の高さ

フッ素塗布は子どもから大人まで幅広い年齢層で虫歯予防に有効です。

- 初期虫歯の進行抑制:初期の白斑(エナメル質の溶け始め)を再石灰化して治療します。

- 長期的な予防効果:定期的な塗布により、長期間虫歯を防ぐことが可能です。

痛みのない予防処置

フッ素塗布は簡単で痛みがないため、子どもも安心して受けられる治療法です。

- 時間が短い:処置が短時間で済むため、歯科治療が苦手な人にも適しています。

- 子ども向けの工夫:フレーバー付きのフッ素ジェルなどでリラックスできる環境を提供します。

9-4 フッ素塗布に適したタイミング

子どもの歯の成長に合わせて

乳歯や生え始めの永久歯は虫歯になりやすいため、早めのフッ素塗布が推奨されます。

- 乳歯期:初めての歯が生えたタイミングから始めるのが理想です。

- 永久歯の生え変わり時期:新しい歯が生えた後は特に虫歯リスクが高いため、定期的な塗布が重要です。

定期検診のタイミングで

フッ素塗布は定期検診と組み合わせることで、予防効果がさらに高まります。

- 半年に1回のペース:多くの歯科医院が推奨する頻度です。

- 検診とセットで予防強化:検診時に歯の状態を確認しながら適切なケアを行います。

10. 子どもの虫歯予防に役立つ習慣

10-1 日常生活での予防習慣

正しい歯磨き習慣を身につける

虫歯予防の基本は、毎日の正しい歯磨きです。小さい子どもには、親が仕上げ磨きをすることで、歯垢をしっかり取り除くことができます。

- 歯磨きの頻度:朝と夜の1日2回、食後に歯を磨くことを習慣化しましょう。

- 磨き残しを防ぐ方法:歯ブラシを小刻みに動かし、歯と歯茎の境目を丁寧に磨くのがポイントです。

フッ素入り歯磨き粉を使う

フッ素入り歯磨き粉は、虫歯の予防効果を高めます。

- フッ素濃度:子ども向けの適切な濃度のものを選びましょう。

- 歯磨き粉の量:3歳未満の子どもには米粒大、3歳以上はグリーンピース大を目安に使用してください。

10-2 食生活の改善

虫歯リスクを減らす食事選び

食生活は虫歯予防に大きく関わります。糖分の摂取を適切にコントロールし、バランスの良い食事を心がけましょう。

- 糖分を抑える:砂糖を多く含むジュースやお菓子は、食べる回数や量を減らすようにしましょう。

- 食べるタイミング:甘いものを食べた後は、すぐにうがいや歯磨きをする習慣をつけると良いです。

歯に良い食品を取り入れる

カルシウムやビタミンを多く含む食品は、歯を強くし虫歯を予防する効果があります。

- カルシウム豊富な食品:牛乳、ヨーグルト、小魚などが適しています。

- 歯を磨く食材:りんごやにんじんなどの硬い食材は、咀嚼することで歯の表面を自然に磨く効果があります。

10-3 環境を整える予防方法

定期検診を習慣化する

歯科医院での定期検診は、早期発見・予防に役立ちます。

- 検診の頻度:最低でも半年に1回、歯科検診を受けることをおすすめします。

- 専門的なケア:歯科医院では、歯垢や歯石を徹底的に除去し、フッ素塗布などの予防処置を受けられます。

楽しい歯磨き環境を作る

子どもが楽しく歯磨きを続けられる環境作りも重要です。

- キャラクター歯ブラシの活用:好きなキャラクターの歯ブラシや歯磨き粉を使うと、モチベーションが上がります。

- 歯磨きアプリの活用:ゲーム感覚で歯磨きを促進するアプリを利用するのも効果的です。

10-4 保護者のサポート

親子で取り組む歯磨きタイム

保護者が子どもの歯磨きを見守り、一緒に取り組むことで習慣化がスムーズになります。

- 仕上げ磨き:小学生になるまでは、親が仕上げ磨きをして虫歯を防ぎましょう。

- 歯磨きの指導:歯科医から正しい磨き方を教わり、それを子どもに伝えることも大切です。

周囲と協力する

保育園や幼稚園でも、歯磨き指導を積極的に行う施設が増えています。

- 園でのサポート:集団生活の中で歯磨きを学ぶことで、習慣化がより強化されます。

- 家庭でのフォロー:園で習った内容を家庭でも実践するよう声をかけてみましょう。

young woman showing bright white teeth

虫歯予防を生活習慣に取り入れよう

この記事でご紹介した虫歯の原因と予防方法を参考に、毎日の生活で実践できる習慣を身につけましょう。歯の健康は全身の健康にも直結します。定期的な検診や正しい歯磨きの実践を通じて、虫歯のない快適な毎日を目指しましょう。虫歯予防を徹底することで、将来の歯の健康に大きな差が生まれます。あなたとご家族の笑顔を守るために、今日からできることを始めてみませんか?

執筆者

内藤洋平

丘の上歯科醫院 院長

平成16年:愛知学院大学(歯)卒業

IDA(国際デンタルアカデミー)インプラントコース会員

OSG(大山矯正歯科)矯正コース会員

YAGレーザー研究会会員